- 2025.12.22

- 12月8日に年末及び1月の予定を掲載しましたが、変更がありましたので再度掲載いたします。よろしくお願いします。

- 2025.12.17

- 月曜日は通常午前11時から診療開始していますが、12月22日(月)は、外来が混み合うため午前10時から診察いたします。よろしくお願いします。

- 2025.11.26

- 大変遅くなりましたが、12月の診療予定(休診日、時間休診日)を掲載しました。 よろしくお願いいたします。

- 2025.09.22

- インフルエンザ予防接種の予約を開始いたいます。

- 2025.05.29

- オンライン診療が変わりました! ❁CLINICS→curonへ❁

- 2025.05.09

- 院長コラムを更新しました!

- 2025.04.04

- 院長コラムはじめました!

- 2025.02.20

- 予約制の廃止についてのご案内をトップページに掲載しました。

- 2025.01.10

- HPV(子宮頸がん)ワクチンのキャッチアップ接種の期間が延長されました!

- 2024.09.13

- 「2ヶ月のお誕生日にワクチンデビューを」乳幼児予防接種のご案内を更新しました。

- 2024.07.02

- オンライン診療を開始致します。

- 2024.07.01

- 訪問診療について更新しました。

- 2023.11.25

- ホームページが公開されました。

令和8年1月の診療予定(診療時間の変更、休診日、時間休診)

●診療時間の変更(臨時)

月曜日は通常午前11時から診療を行っていますが、

1月中は午前10時から診療させていただきます。

●休診日

土曜日、日曜日、祝日

1月16日(金) 臨時休診

※年末年始 12月29日~令和8年1月2日まで

※新年は1月5日10:00より診療を行います。

●時間休診

1月7日(水)14:30~16:00 訪問診療のため

1月21日(水)14:30~16:00 訪問診療のため

訪問診療から戻り次第での外来診療再開となります。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

一緒に働いてくれるスタッフを募集しています。

一緒に働いてくれるスタッフを募集しています。

インフルエンザ予防接種の予約を開始いたします。

お電話にてご予約お願いいたします。

電話 0297-25-0135

価格 1回につき 3500円です。

当院では地域の皆様に少しでも価格を抑えて接種できるように努めております

インフルエンザのお支払いは現金でお願い申し上げます事をご理解下さい

診療時間のご案内

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 9:00〜12:00 | 11時~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |

| 午後 14:00〜17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |

ワクチン接種、定期受診の方はご予約制となります。

それ以外の患者様は、受付時間内に直接ご来院ください。

※発熱のある方は駐車場に到着されたらお電話をお願いいたします。

お気軽にお問い合わせ・ご来院ください。

0297-25-0135

info.hikari.fc@gmail.com

事務職員急募しています。

医師の紹介

ひかりファミリークリニック

院長 斎藤昌昭(さいとう まさあき)

自治医科大学卒業

小児科専門医

子どもの心相談医

地域総合小児医療認定医指導者

日本小児科学会所属

日本プライマリ・ケア学会所属

ごあいさつ

常総市水海道山田町でクリニックを開業させて頂いた

斎藤昌昭です。

私は医師になった時より「一人の人間を身体ばかりではなく、心理的、社会的な存在として総合的に診させていただきたい」と思っていました。そこで生まれた時から青年まで身体的、心理的な成長を見渡せる小児科の専門医となりました。

その後は、地域の医療機関で 30年間プライマリ・ケア医(総合診療)、かかりつけ医、家庭医として赤ちゃんから思春期の子どもたち、そして成人、ご高齢の方々のご相談に対応して参りました。

この経験を生かして診療していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

予約制の廃止について

当初予約優先とさせて頂いておりましたが、今後は予約制を廃止させて頂きます。

・ご来院された順で診察させて頂きます。

・発熱のある方は駐車場に到着されたらお電話を

お願いします。

・定期受診、ワクチン接種の方はこれまで同様に

ご予約制となります。

定期受診・ワクチン接種以外の方は受付時間内に直接ご来院ください。

水曜日の14時~16時は訪問診療で医師が不在となる場合がございますので、ご来院前にホームページ等をご確認ください。

この度はご不便をおかけいたしますが、引き続きよろしくお願いいたします。

オンライン診療が変わりました!

いつも当院のオンライン診療をご利用頂きありがとうございます。

この度、オンライン診療のシステムが「curon」に変更になりました。

これまでご利用頂いていた「クリニクス」は5月いっぱいで利用できなくなります。

お手数ですが、今後は「curon」にご登録頂き、オンライン診療をご利用ください。

「curon」アプリはGoogleplay又はAppleStoreからダウンロードできます。

オンライン診療では、お仕事が忙しい方、生活習慣病等の慢性疾患で定期通院が負担に思っている方、育児や介護で手が離せない方、急な発熱等でご来院が難しい方も、ご自宅等から診察を受けて頂けます。

気になる症状がございました、お気軽にご利用ください。

詳しくは、オンライン診療(curon)のページをご覧ください。

予防接種・プラセンタ注射のご案内

プラセンタ注射に関しましては、ご予約不要ですので、お気軽にご来院ください。

0297-25-0135

info.hikari.fc@gmail.com

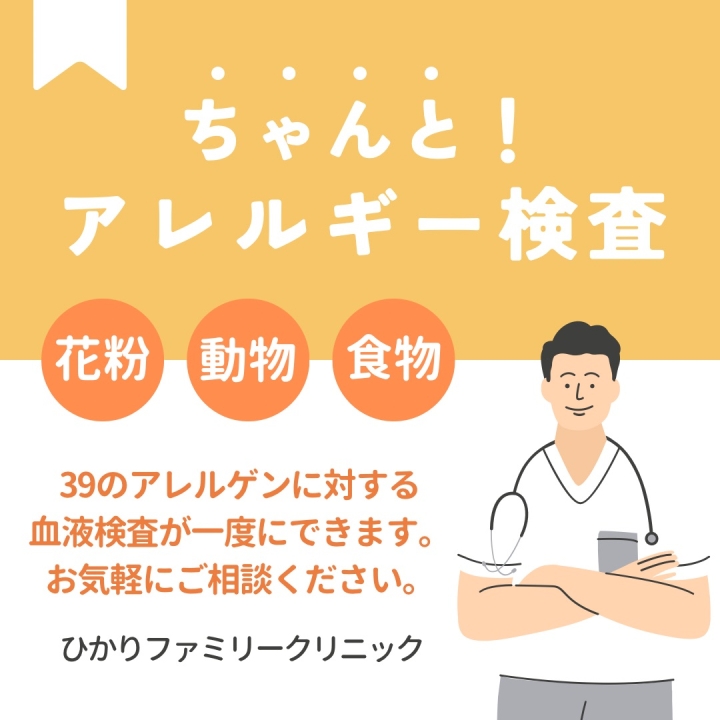

アレルギー検査のご案内

アレルギーが疑われる症状がある方は健康保険での検査が可能です。

ご希望の方は、事前にお電話でご予約を頂けますと助かります。

TEL:0297-25-0135

院長コラム始めました!

~楽しい家庭を作るために、子どもが成長するために~

第1回 親と子どもの「平等」について

第2回 子育ての目的

上のリンクから記事に移動できますのでぜひご覧ください。

いつも当院ホームページをご覧くださりありがとうございます。

今後も皆さんにちょっと役立つ情報発信をしていきたいと思います。

熱中症に気を付けよう!

そろそろ熱中症での救急搬送のニュースが聞かれるようになってきました。

真夏に発症するイメージが強いかと思いますが、身体が暑さに慣れていないこの時期も熱中症になりやすいため注意が必要です。

そこで、今回は熱中症について書いてみたいと思います。

●熱中症とは?

熱中症では、高温や多湿の環境によって、体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり体温調節機能が動かなくなったりして、様々な不調が現れます。

重度になると命に関わることもあり、日頃からの予防対策や、早期発見・早期対応が重症化を防ぐカギになります。

炎天下や高温の中での仕事や運動、レジャーなどではもちろんのこと、高温多湿の屋内でも熱中症になる例が多くみられます。

特に乳幼児や高齢者は熱中症になりやすいため注意しましょう。

●熱中症の起こりやすい状況は

・屋外での運動や作業を長時間行う

・窓を閉め切った気密性の高い部屋でエアコンをつけずに過ごす

・エンジンを切った車内

・疲労や寝不足、二日酔いなどで体調が不十分な状態

・水分補給できない状況

●熱中症の主な症状

・Ⅰ度(軽傷):足がつる、めまい、立ち眩み、頭痛、大量の発汗な

→応急処置で対応可能

・Ⅱ度(中等症):頭痛、吐気、身体のだるさ、脱力、判断力低下など

→病院への搬送が必要

・Ⅲ度(重症):意識消失、意識障害、けいれん、高体温、発汗停止

→集中治療が必要

●応急処置

・エアコンが効いている室内や、風通しの良い日陰など涼しい場所に移す。

・着ている服をできるだけ脱がせて、こもっている熱を逃がす。

・身体に水をかけたり、わきの下や太ももの付け根、首の下などを氷などをつかって冷やしたり、扇風機などで身体に風をかける。

・水分がとれそうなら、経口補水液やスポーツドリンクなど塩分の入った水分を飲む。

(意識が朦朧としている場合、気道への誤嚥の可能性があるため注意が必要)

●必要と感じたらすぐに病院へ

熱中症と思われる症状があり、意識がなかったり、呼びかけへの反応が鈍かったりした場合はすぐに救急車の手配を。

吐気などがあり処置をしても改善しない場合、水分が取れない場合には、すぐに救急外来を受診されてください。

●救急車を呼ぶか迷ったら…

茨城県救急電話相談

・おとな救急電話相談(15歳以上) #7119

・子ども救急電話相談(15歳未満) #8000

へ電話をかけて相談しましょう。

●予防のためにできること

①暑さを避ける

・屋外では熱い場所や直射日光を避け、なるべく日陰で過ごす。

・炎天下でのスポーツや遊びなど、長時間の活動を避ける。

・外出時は日傘や帽子を使用する。

・屋内でもエアコンや扇風機を使用して室温や湿度を調節する。

・遮光カーテン、すだれやよしずの利用、打ち水の実施。

・通気性や吸湿性の良い服装をする。

・保冷剤、ネッククーラーなどで身体を冷やす。

・全国の市町村で設置しているクーリングシェルターを利用する。

②適切な水分補給

・こまめな水分補給を行う(喉の渇きを感じた頃には脱水が進んでいる場合が多い)。

・水分はスポーツドリンクや経口補水液がおすすめ。大量に汗をかいたら塩分補給も意識する。

・コーヒーやお茶、アルコール類は利尿作用があるため水分補給に適さないので注意。

③休息をとる

・休憩をこまめにとりあまり身体を疲れさせすぎないようにする。

・とくにお子様は夢中で遊んでいると休憩しないので周囲の大人が気に掛ける。

・普段からバランスの良い食生活を心掛け、睡眠をしっかりとるようにする。

●お子さまを熱中症から守るために

・こまめに十分な水分補給を行う

・風通しの良い涼しい服装をさせる

・汗のかき方や顔色の変化を気に掛ける

・外遊びなどでは徐々に暑さに慣れさせる

・地面に近くなるほど気温が高くなるため、ベビーカーや背の小さい子どもでは特に注意

長くなってしまいましたが、最後まで読んで頂きありがとうございました。

これから暑さは増すばかりですが、体調の変化に気を付けながら、楽しい夏を過ごせるように準備していきましょう。

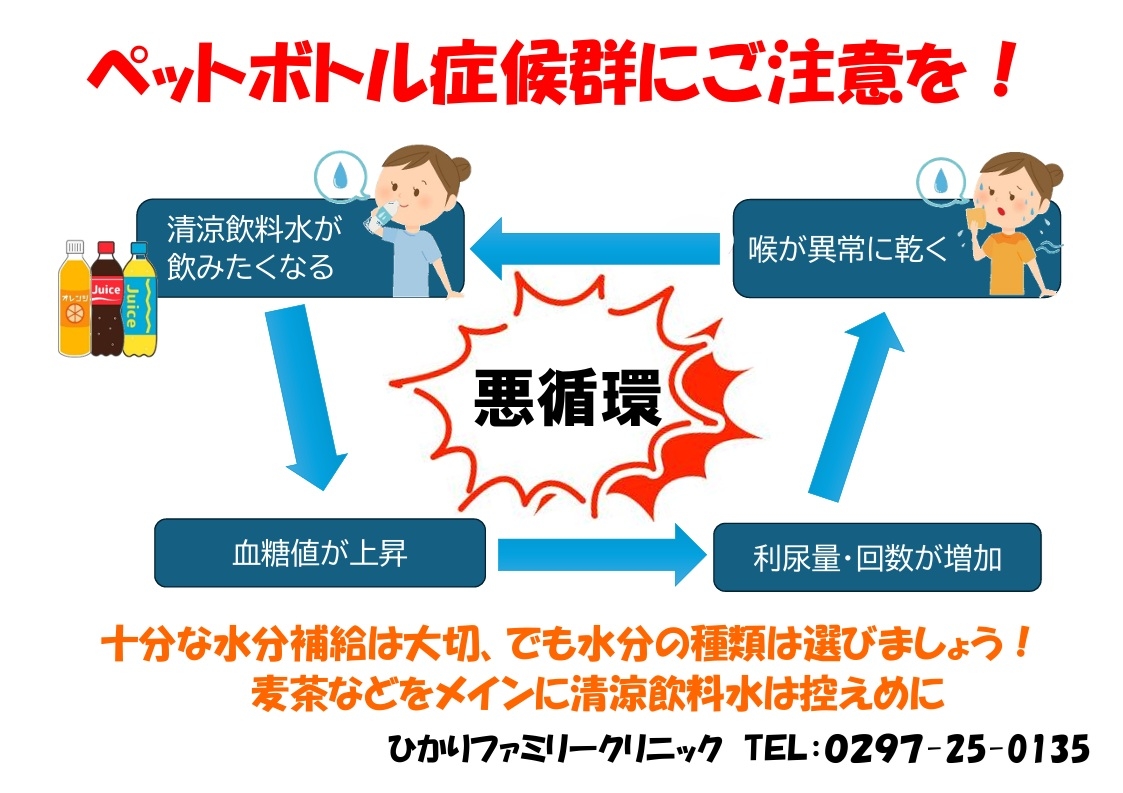

ペットボトル症候群にご注意を!

毎日暑い日が続いていますね。

こう暑い日が続くと冷たいジュースや炭酸飲料、スポーツドリンクなどが美味しく感じますね。

水分補給にと清涼飲料水をたくさん飲んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。でもちょっとまって!甘い飲み物のとりすぎでおこる「ペットボトル症候群」という病気があることはご存じですか?

今回はこの「ペットボトル症候群」について書いてみたいと思います。

●ペットボトル症候群って何?

正式には「清涼飲料水ケトーシス」呼ばれ、糖分の多い飲み物を多量に飲むことで血糖値が急激に上昇し、血液中のブドウ糖やヶトン体が異常に高くなることで様々な症状が現れます。

糖尿病と診断されていない人でも年齢問わず突然発症する可能性があり、重篤な場合には意識障害を起こしたり命に関わることもある危険な病気です。

●発症しやすい人はどんな人?

・日常的に清涼飲料水の接種が多くなりがちな20代~30代の若年者

・運動不足の人

・糖尿病の家族歴がある人

・抱えるストレスが多い人

●ペットボトル症候群の症状は?

・ひどい喉や口の渇き

・多尿

・倦怠感

・腹痛や吐き気

・意識の低下や昏睡状態

●実は多い清涼飲料水の糖分

500mlあたり、

・スポーツドリンク(角砂糖8個分)

・炭酸飲料(角砂糖17個)

・甘いコーヒー飲料(角砂糖6個)

・100%オレンジジュース(角砂糖13個分)

・野菜ジュース(角砂糖6個)

●危険な悪循環

お茶や水よりも口当たりがよく飲みやすい冷えたジュースやスポーツドリンクなどを飲んで血糖値が上がると、 余分な糖を排出するために尿の量や回数が増え、喉が渇いてまた糖分の多い飲み物を飲み、さらに血糖値が上がってしまうことにつながるので注意が必要です。

●おススメの水分補給

水分補給には、糖分が含まれていないお水やお茶が最適で、特にノンカフェインの麦茶やルイボスティーなどをこまめに飲むのがおススメです。ちょっと刺激が欲しいときには無糖の炭酸水を飲むのも良いと思います。

最近は清涼飲料水でも、カロリーオフ、低糖・微糖、ノンシュガーなど糖分を控えた商品も多く出ていますが、全く糖分が含まれていないわけではないので選ぶ際には成分表をチェックしましょう。

汗をかいたときには、ミネラル補給のためにスポーツドリンクや経口補水液と、水分補給のために麦茶やお水とを半分ずつぐらいで意識して摂るのが良いそうです。

カフェインを含む飲料やアルコールは利尿作用があるため水分補給には適しません

甘い飲み物も嗜好品として楽しむ程度にしましょう。

しっかり正しい水分補給をして、元気に楽しい夏を過ごしましょう!

お弁当づくりで気をつけたい夏の食中毒対策

先日、食中毒についての記事をアップしました。

それに引き続き、今回はお弁当づくりで気を付けたい夏の食中毒対策について書いてみたいと思います。

保育園や幼稚園、学校や職場、レジャーにお弁当を持っていく方も少なくないのではないでしょうか?

これからの季節、気温や湿度が上がり、作ってから食べるまでに時間がかかるお弁当も傷みやすくなり食中毒の危険性も高まります。

せっかくのお弁当を美味しく楽しく食べられるように、味付けやおかずの種類など気を付けて作るようにしましょう。

●お弁当を作る前に気を付けること

・手を石鹸でよく洗う。

・お弁当箱はパッキンも外し洗剤でよく洗いしっかり乾燥させておく。

・食材に触れるお皿や調理器具もよく洗い煮沸や口に入っても大丈夫なアルコールスプレーで消毒する。

●調理のときに気を付けること

・調理中も生肉や生魚、卵を触った後は石鹸でよく手を洗う。

・中心部までしっかり加熱する(中心部が75℃以上で1分以上)。

・前日に調理したものを入れる場合も中心部までしっかりと再加熱する。

・おにぎりはラップなどで包んで握り素手で触らない。

・スマホでレシピなどを見ながら調理する場合は、スマホに触ったら石鹸で手洗いする。

・ハムやちくわなどそのまま食べられる加工食品も一度加熱する。

・味付けは濃いめにする。

●詰めるときに気を付けること

・箸やスプーン、使い捨て手袋などを使用し素手でおかずやご飯に触らない。

・料理の水分をきちんと切る。

・おかずやご飯はしっかり冷ましてから詰める。

・カップやバランなどを使用してご飯やそれぞれのおかずが触れないように詰める。

●傷みやすい食材

・生野菜、果物

(ヘタを取ってよく洗って水けを切ったミニトマトを切らずに丸ごと詰めるのはOK)

・半熟卵、生卵

・芋類(ポテトサラダ、マッシュポテトなど)

・混ぜご飯、チャーハン

・煮物(特に水分の多いもの)

・マヨネーズを使用した料理

・カレーやシチュー

●傷みにくくする一工夫

・食材を詰める前にお弁当箱を酢で拭く。

・自然解凍で食べられる冷凍食品のおかずを入れてお弁当を冷やす。

・調味料に醤油、酢、カレー粉、梅干し、ワサビ、生姜など抗菌作用の強いものを使用する。

●持ち歩きの注意

・涼しいところに保管して早めに食べる。

・お弁当用の抗菌シートを活用する。

・お弁当の蓋の上と底の下に保冷剤を挟むように入れて保冷バックに入れる。

暑い時期のお弁当づくりは気を付けなければならないことがたくさんあります。

でも、作る際の注意やちょっとした工夫で食中毒になるリスクは大幅に減らすことができます。

美味しいお弁当の時間を楽しめるよう、しっかり気を付けていきましょう。

そして、一番大切なことは、食べようとお弁当を開けたときに少しでもにおいや味がおかしいと感じたら食べないようにすること。

もったいないと思うかもしれませんが、食中毒を防ぐためにもそこはしっかりと守りましょう。

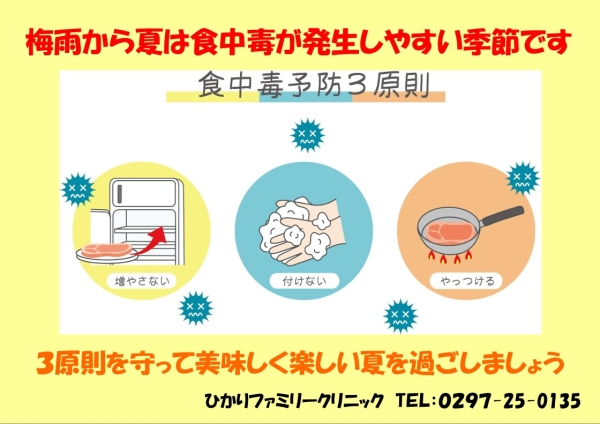

食中毒に注意しましょう!

梅雨入りして1週間ほど、蒸し暑くてじめじめした日々の中、この時期に気を付けないといけないのが食中毒です。

そこで今回は食中毒について書いてみたいと思います。

●食中毒とは

食中毒を起こす原因となる細菌やウイルスがついた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、発熱、嘔吐などの症状が出ます。原因によって症状や発症までの時間は様々です。時には命に関わることもあります。

梅雨時から9月頃にかけての高温多湿の時期には細菌性の食中毒、冬場はウイルス性の食中毒が多くなります。

●食中毒を起こしたら

・水分を摂って脱水を防ぐ(経口補水液やスポーツドリンクがおすすめ)。

・消化の良い食事にする(おかゆ、うどん、バナナ、プリン、ゼリーなど)。

・下痢は無理に止めない(止めると腸内で菌やウイルスが増え症状が悪化することがある)。

●予防のための3原則

① 食べ物に菌を『つけない』

・手洗いをしっかり行う(帰宅時、調理前後、食事前、トイレやオムツ交換の後など)。

・調理器具を清潔にする(洗剤で良く洗った後に漂白剤などで消毒し乾燥させて保管する)。

・生の肉や魚は細菌やウイルスが潜んでいる可能性が高いため他の食品と分けて調理や保存をする。

② ついた菌を『増やさない』

・冷蔵や冷凍が必要な食品を購入したらできるだけ早く冷蔵庫や冷凍庫に入れる。

・冷蔵庫の温度管理をきちんと行う(冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に保つ)。

・加熱調理したものは温かいうちすぐに、冷やして食べるものは直前に冷蔵庫から出し速やかに食べる。

③ 残った菌を『やっつける』

・肉や魚はしっかり加熱する(加熱の目安は中心部の温度が75℃以上で1分以上)

・まな板、包丁、フキンなどは、熱湯や漂白剤で殺菌する。

食中毒は誰にでも起こりうる病気ですが、予防できる病気でもあります。

予防のための3原則を守って、おいしく楽しく梅雨から夏を乗り切りましょう。

ただ、どんなに気を付けていても細菌やウイルスは目に見えるものではないので防ぎきれないこともあります。

症状が辛いときや、水分や食事が摂れない場合などは、無理せず早めに受診されてくださいね。